天目山窑研讨会 I 王光尧:宋代茶事浅议

王光尧

故宫博物院研究馆员

今天,我想从宋代的茶文化入手,谈一些与茶文化的发展和交流相关的事。

>>为何要观察宋人茶事?

研究宋代的茶,我想应该从宋人跳出去,观察同一个时期中国其他地方的茶事。例如,我们可以和辽人做些对比,看看能发现一些什么,这样我们的眼光会放得更远。

那么,我为什么想要观察宋人的茶事?

首先,茶是日常生活的一部分,我们常说“柴米油盐酱醋茶”,要想了解一个社会,茶是我们必须观察的内容。

其次,茶在我们国家经济、政治、外交、礼仪中都有其地位。

第三,徐苹芳先生在《宣化辽墓壁画》序言中说道:“茶虽然是小事,但从中可以看到当时的社会大端……”所以我也试图从“茶”里面找一下宋代社会的一些内容。

另外,曾经有件事对我影响很大,让我想要对“茶”的扩散多做些了解。那是2008年,我在德国,有一天出去吃饭,结果下雨了,于是我进到街边的一家土耳其茶馆里,只听别人跟我说“cha”,一问,原来对方说的就是“茶”。我这才知道,原来在这个人的语言里,也是用“cha”这个发音指代“茶”。

“茶”的发音地图

后来我们办了一个“茶·世界——茶文化特展”,还做了一张世界“茶”发音地图。

茶·世界——茶文化特展

基于上述原因,所以我想要多了解一些宋人的茶事,今天就来跟大家谈谈我的一些理解。

>>从上古到唐五代的茶事

首先,我想把宋代的茶放在历史长河中、放在当时的断面上来考量。

下图是我们“茶·世界——茶文化特展”时做的一个几千年来茶发展的大谱系,从这张图中,我们能看到茶是怎样从上古时期发展到春秋战国,再到汉代,再到宋代的。

茶的发展谱系图

“茶之为饮,发乎神农氏”。我们会发现,伴随农业技术的发展,茶树从最初的野生发展为人工种植,制茶方法不断改进,茶叶生产流程也逐渐完备。而那些文献的记述、图画的描绘、器物的装饰,无不写实性地再现了茶叶由种植、制备到运输等过程,成为解读古代茶叶生产的珍贵“纪录片”。

下图是浙江余姚河姆渡文化田螺山遗址出土的目前发现的最早的茶。

田螺山遗址出土的目前发现的最早的茶

下图是战国时期的茶。

战国 原始青瓷碗和茶叶遗存

山东邹城邾国故城遗址西岗墓地1号墓出土

传说神农食茶解毒,反映了先民对茶的认识。在药用之外,茶叶也用于食饮,或直接烹煮,或添加葱、姜、橘子等香辛料共煮。山东邹城战国墓葬、西藏阿里地区3-4世纪墓地出土的茶物遗存,都是当时食饮茶叶的证明。

目前考古发现最早的茶器

此外,在山东邹城战国墓葬遗存中,还发现了原始青瓷的杯子,是目前考古发现的最早的茶器,说明当时原始青瓷与饮茶有关。

下图是汉代出土的茶。

汉阳陵外葬坑出土茶叶标本

下图是吕氏家族墓地出土的茶叶标本。没经过化验,不知道具体是什么品种的茶叶,也无法判断出自哪里。

吕氏家族墓地出土茶叶标本

下图是2015年河南巩义司马家族墓中唐元和八年(813)司马进夫妇合葬墓、大和六年(832)司马仲举夫妇合葬墓、大和六年张氏夫人墓各随葬的一套小型三彩、单彩茶具,主要有碾、炉、鍑、盂、执壶、茶盘、盏等器物及煮茶坐俑,体现出唐人煎茶的场景。三彩煮茶坐俑被认为是陆羽像。

河南巩义司马家族墓(张氏墓)出土茶具模型

我们接着看。下图是法门寺地宫(唐咸通十五年,874)出土的茶具,与同时出土的《监送真身使随真身供养道具及恩赐金银器衣物帐碑》中的记载相符。这些茶具是皇室供奉给寺院的,有金银、玻璃、秘色瓷等,反映了唐代宫廷的饮茶之风。我们从中能够看到茶的历史传承。

陕西扶风法门寺出土茶具

2022年,山西长治市潞州区屈家庄发掘清理出5座唐代和25座明清墓葬,其中3座唐代墓有确切纪年。其中,M20墓室(唐咸通六年,865)东北部出土了白瓷执壶、白瓷碗、白瓷茶瓯、铁勺、铁茶碾、绿瓷渣斗等成套茶器,瓷器质地佳,组合完整,再现了古人品茶的“仪式感”。

山西长治屈家庄唐代墓地出土茶具

山西长治这套茶具是煎茶茶器。煎茶法盛于唐代。《茶经》详细叙述了煎茶的器具、流程、择水、用火和饮茶环境,尤其指出通过观察水面浮涌成珠的大小可判断沸腾程度,这对茶汤味道至关重要,更是煎茶的核心步骤。《茶经》总结提炼的饮茶艺术和精神,垂范后世。

《茶经》中总结提炼的“煎茶浮珠”饮茶艺术

除了考古发掘的文物外,我们再来看看唐人留下来的一些喝茶的图像。

唐人宫乐图

上图是《唐人宫乐图》,为北宋时期的人临摹的唐人作品。值得关注的是桌上有一些大碗和小碗。看小碗的造型,如果是瓷的,可能就是秘色瓷——和法门寺地宫出土的秘色瓷造型相似。

法门寺地宫出土的秘色瓷碗,造型与《唐人宫乐图》中相似

当然,《唐人宫乐图》上的茶碗可能是瓷器,也可能是玳瑁等别的材质的,但无论是什么材质,我们从这幅画中都能看出当时唐人喝茶的场景。

五代耀州窑青釉葵瓣口碗

上图是五代时期耀州窑的茶碗。从这些器物中,我们能看到,从南方到比方,从越窑到耀州窑,茶器和茶文化就这样交流着,当时这类器物最大的市场在长安。

水邱氏墓出土

上图是浙江临安水邱氏墓出土的东西,左图可能不是茶器。

韩熙载夜宴图

上图是《韩熙载夜宴图》,也有饮茶的场景。一般认为《韩熙载夜宴图》是五代时期的作品,但根据沈从文先生的研究,这幅画的时代可能要更晚一些,因为画中的内容体现了宋人的礼制。一方面,淳化二年(991),《宋大诏令集》正式提到南唐降官应一律服绿,带有羞辱性质,而画中人物着红衣,说明这幅作品至少在宋代被动过。另一方面,画中人“叉手示敬”,而这是宋朝新立的礼制,即不做事的人,都要“叉手示敬”。

>>辽之茶事及反映的问题

前面我们从出土文物和绘画中了解了煎茶的一些历史情况。梳理了历史之后,我们再来看辽人的茶事。

辽王朝是中国历史上一个由契丹人建立的政权,统治今河北、山西北部以北及东北、内蒙古、外蒙古和西伯利亚在内的广大地区。在其统治区域内,辽实行不同的民族政策,设南北二院分别管理汉人与契丹人,并最终形成了辽文化。辽人则指辽王朝统治下的各族人民。

我小时候看《杨家将》,心想杨家将这么厉害,怎么打不过辽人?后来一看地图,才知道辽人比宋人强大多了。那时候我才明白,为什么辽、金、宋当时无法统一?就是因为综合力量上——包括军事、政治、经济等各个方面——大家是平衡的。所以我们今天来思考与辽相关的一些问题时,一定要考虑这些因素。

辽宋疆域对比

我们可以来观察一下辽人的茶事,看看里面有多少东西是来自唐的,有多少东西跟宋是相似的。

辽人的茶器

这是辽人的茶器,看着也很洋气。在唐代,这类器物自铭为“注”。在辽宁沈阳冮官屯窑场发现有与此同类的黑釉器,还发现有茶叶沫釉器的残片。

下图就是一件冮官屯窑的酱釉注壶,其用途是用来注酒的还是用来点水的,现在还有争议。

冮官屯窑酱釉注壶

下图是煎茶器具,三彩的,唐代也有。

辽三彩盘

下图是一件白釉的划花壶。

辽白釉划花壶

下图是冮官屯窑出土的油滴碗,这样的东西值得我们思考,说明在辽人的茶饮中是有这种器物的。

冮官屯窑出土的油滴碗

下图中的器物是茶入还是茶碗,现在还不好说。但不管是茶入还是茶碗,都说明辽人在喝茶上同样也是很讲究的。这些都是在窑址找到的一些证据。

冮官屯窑址出土盖碗

我们再来看看陈国公主墓(1001—1018)出土的茶器。陈国公主是辽景宗的孙女、圣宗的侄女,其父为秦晋国王、皇太弟,是我们现在知道的最上层的辽人贵族。我们来看看他们都用些怎样的器物。

陈国公主墓中壁画上的人抱着一个渣斗

门口的壁画上,画着一个人抱着一个渣斗,类似下图这件错金渣斗。

陈国公主墓,错金渣斗

下图是一件水晶的茶碗。

陈国公主墓,水晶茶碗

上述这些都是最上层的辽人贵族用的器物。

我们再看一些宣化辽墓的东西。宣化辽墓是汉人张家的,张家的地位虽在辽人中不高,但他在宣化西北一带地位也不算低了。我们来看看宣化辽墓出土的器物以及壁画上体现的一些跟茶事相关的内容。

宣化辽墓,白瓷汤瓶

宣化辽墓,黄釉唾壶

以下是宣化辽墓瓷器出土的一些总体情况。

宣化辽墓M7后室瓷器出土情况

宣化辽墓M10后室瓷器出土情况

器物方面,有酒器,也有茶器,包括低温的黄釉、三彩、绿釉;高温的白瓷、黑瓷、青白瓷等。就产地来看有辽地的产品,也有外来的产品。

再来看壁画。壁画中,有酒具、茶具,还有汤器。

酒器组合之一,宣化辽墓M1前室西壁壁画局部

酒器组合之二,宣化辽墓M1后室南壁壁画

上图中的绿釉梅瓶的盖子可能并非瓷质。

宴饮图与酒器组合,宣化辽墓M4后室南壁

茶器组合之一,宣化辽墓M1后室西壁壁画局部

汤器组合,宣化辽墓M1后室东壁壁画局部

除了能看到各种器具,还能看到与茶、酒相关的一些活动。

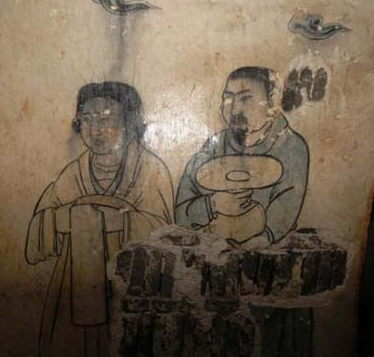

备茶图,宣化辽墓M10前室东壁壁画

上图是在烧水,究竟是煎茶还是点茶?在这里看不出来。从壶来推测,很可能是点茶。

备茶图,宣化辽墓M5后室南壁

这幅画里,我们看到汤瓶被放在炭盆里加热。

备茶备酒图,宣化辽墓M7前室东壁壁画

从这些壁画中,可见酒和茶在辽人的生活里是非常重要的。我们把这些画里的器物,尤其是茶碗等,和《唐人宫乐图》中的茶碗相比,就能看到辽人的东西有很多都传承自唐人。此外,还有很大一部分是来自宋人。其实我们看到壁画里的家具样式和墓葬形制,和宋人是完全一样的。

所以,辽人茶事的发展逻辑,或者说传承谱系是两个,一个是唐,一个是宋。

北京八宝山韩佚墓(统和十三年,995)出土

上图是1981年北京八宝山韩佚墓出土的酒器,为秘色瓷,来自浙江,说明辽时酒器和茶器在南京(辽时指北京)和西京(辽的国都,今山西大同)是同步发展。

顺义净光舍利塔基(开泰三年,1014)出土

上图是1963年顺义净光舍利塔基出土的茶入,即小茶叶罐。很多带“官”字款的小罐都是茶入,里面装着磨好的茶。这就好像我们现在喝咖啡,可以喝现磨的,也可以喝速溶的,这种磨好的茶就类似速溶咖啡,装在小罐里方便随时喝。而那些能喝到现场碾茶的人,都不是一般人。

以上就是我们观察到的一些辽人茶事方面的内容。我们会发现:

第一,辽人和宋地汉人所用器物有相同之处,且有交流;辽人所用茶器、酒器等,既有传承自唐的部分,也有传承自宋的部分,但是诸如越窑青瓷(秘色)类器物则不见使用,也不见定窑的细白瓷,只有极少数青白瓷且质量一般;所用瓷器主要以辽地产品为主。

第二,辽人的器物类别与组合也可以分为酒器、茶器、汤器的组合,且从茶瓶、茶碾、帚、锯、罗等看和宋人用茶、汤器相同,说明宋地的斗茶风气也传入该地。但不见宋人崇尚的建窑、吉州窑类的瓷器,也不见仿品,而在辽代瓷窑场有仿建瓷产品。《辽史·萧阿古六传》记载:“天赞初(922)与王郁略地燕赵,破磁窑镇。”由此可见当时辽人生产瓷器的技术来源。

第三,辽人有三个梅瓶一组安置在木凳上的方式,和《明会典》所载祭器用的酒器组合方式相同,或为后者之源头。

此外,还能看出以下几个问题:

第一,从用器组合和类别上看,产地的差别或可表示辽地汉人的地位与契丹人不同,同时也体现出辽宋政权的不同造成的两地汉人在用器上的差别。

第二,辽地对宋地汉人饮茶习俗和器具的引进,虽然普及,但辽地汉人并不居主导地位或媒介作用,其引进的过程应是以契丹人为主导,辽地的汉人当是从整个辽文化的大背景中学习。这和五代、北宋时期契丹文化南进过程中辽地汉人起到的媒介作用不同。

第三,辽地汉人在保存唐文化或吸收融合各种文化因素方面远比宋人有生命力。

>>宋人茶事:“雅”背后的社会真实

接下来,我们进入宋人茶事。

我一直认为,长期以来,我们对宋人想象得太美,完全是一个假象。真正的宋人生活可能没有我们想的那么美,我们不需要去“哈宋”,也不需要去“哈明”。

点茶成画

这是我们“茶·世界——茶文化特展”时画的一张图,叫“点茶成画”。

点茶法出现于晚唐五代,流行于宋辽金元时期。用汤瓶向茶盏浇注沸水的动作即为“点”,其手法直接影响茶汤的颜色和形态。以点茶法品鉴茶之优劣、评赏技之高下的活动称作斗茶,将茶汤表面冲点成诗画的茶艺谓之茶百戏。在茶事中将技与艺结合,是宋人生活美学的体现,并为后世茶道奉为圭臬。

陕西吕氏家族墓出土宋代茶具组合

吕氏家族是北宋著名的世家大族。我国古代第一本青铜器专著《考古图》即为吕氏家族的吕大临所著。吕氏家族墓出土的大量茶具,反映了宋代文人多元的饮茶方式:既有点茶,也使用唐代传承的煎茶,同时还饮用散茶。茶具材质以石、铁、陶瓷、铜为主,体现出该世家大族追求实用、典雅、质朴的茶具审美取向。

北宋晚期的斗茶是茶饮中的艺术杰作。斗茶崇尚茶色白,黑釉盏因凸显茶色而颇受喜爱,尤以福建建窑兔毫盏最为著名。其时,全国各地瓷窑场纷纷仿烧建盏,相近造型的青釉、青白釉盏亦流行,但《茶录》记载“青白盏,斗试家不用”。如下图所示——

宋代的茶无论是在政治、经济还是军事中,都有其重要地位。《宋史》载宋代茶制有片茶、散茶之分,片茶之最优者:“片茶蒸造,实卷模中串之,唯建、剑则既蒸而研,编竹为格,置焙室中,最为精洁,他处不能造。有龙、凤、石乳、白乳之类十二等,以充岁贡及邦国之用。”其用途是供御,以及邦交之用。

北宋时,茶商利润较高,《宋史》载:“茶之为利甚博,商贾转致于西北,利尝至数倍。”

到南宋,《宋史》载孝宗隆兴二年,淮东宣谕钱端礼言:“商贩长引茶,水路不许过高邮,陆路不许过天长。如愿往楚州及盱眙界,引贴输翻引钱十贯五百文;如又过淮北,贴输亦如之。”然而,当时虽然对茶叶经营进行了限制,“商贩自榷场转入虏中,其利至博,几禁虽严,而民之犯法者自若也。”意思是说虽然禁令严格,但由于利润太高,所以商人们仍然不顾禁令冒险进行茶叶交易。

以上是关于宋代茶器和茶叶的一些情况。接下来我们看看在宋人的书画中能发现些什么。

蔡襄 茶录

上图是蔡襄的《茶录》,这是当年最好的东西。蔡襄为北宋名臣,书法家、著名茶人。其所作《茶录》是继陆羽《茶经》之后较有影响的论茶专著。全书分、上下两篇,上篇论茶,下篇论器。

文会图

我们来看看《文会图》。那时候喝茶需要这么多人来服务的,绝非一般人家。

刘松年 撵茶图

在刘松年的《撵茶图》上,能看到有几个人正在读书,看这些人戴的帽子,地位都不会比司马光低。像这样身份的人,同样有人在给他们碾茶、备茶。当年沈从文考证,从他们的讲究程度、穿着打扮,可判断这是在当年非常有教养、有礼仪的家族。

《春宴图》中的茶事

《春宴图》中的茶事排场也很大,和《撵茶图》一样,都不是一般人家的生活。

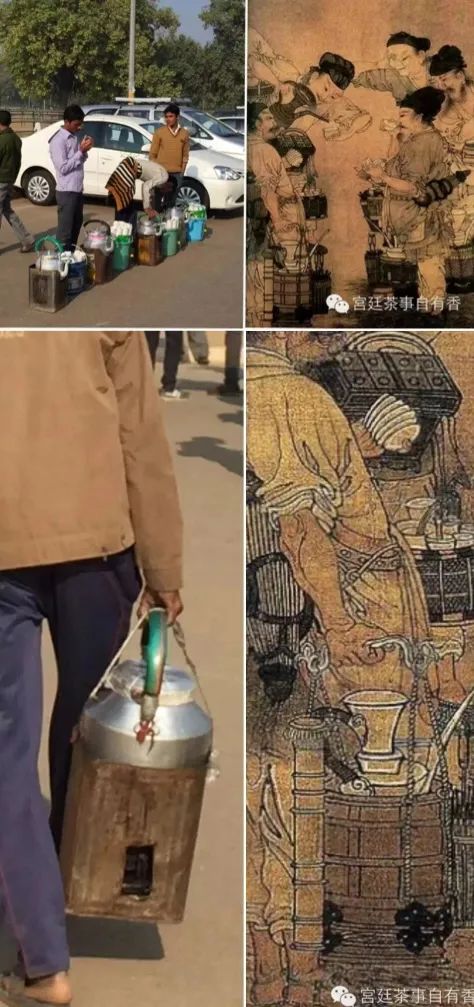

斗浆图

再看《斗浆图》,画的是商贩拎着炉子卖茶。画里的人用的是白盏,显然不是建盏,是普通老百姓用的。

货郎图

这是故宫藏的《货郎图》,也是卖这些东西。像这样的货郎卖的东西,司马光、吕氏家族这样的人家肯定不会去买,这些东西都是卖给当时的普通百姓、下等人的。

骷髅幻戏图

在这幅《骷髅幻戏图》里,我们能看到一个跟前面所讲的吕氏家族墓出土的铜渣斗非常像的一个东西。像这样的东西是怎样的人家在使用的?这些都是我们应该思考的问题。

>>印度街头及以外的茶事

我在印度进行考古工作的时候,去了印度大大小小的城市,几乎每天都能接触到茶。印度一般人家是喝英式红茶,很讲究。去到政府办公室,也会有人给你端来红茶、绿茶或乌龙茶,还会配个小盘子,放着饼干。

在大街上也能经常看到的卖茶水的商贩。

新德里街头的卖茶人

孟买街头的卖茶人

我发现,印度这种街头卖茶的情景与宋画《斗浆图》竟然十分相似。

印度卖茶人现状与宋画所见内容对比

我花了大概相当于一毛钱人民币就买到了一小杯茶,这样的茶摊能够成堆在街上存在,证明它有市场。一毛钱的茶是谁在喝呢?肯定是穷人喝。

所以,我们看到宋人的画,那些有钱有地位的人,他们喝茶是上层阶级的喝法。而在大街上喝货郎卖的茶,则是下等人的喝法。换言之,宋人的茶事是分阶层的,并不全是我们想象中或者文献上说的那么“雅”。我们今天所认为的宋人的“雅”,是有着阶层的限定的。

>>总结

最后,我想对今天的演讲内容进行一些总结。

1.世界各地对“茶”的不同的发音表现着传播人群的不同。发“cha”音是从中国的官话传播出去的,其传播过程经历了几个波次,最早从唐宋时期就开始了,最后由葡萄牙人带向世界各地;发“tea”音则是源自闽南语,是由荷兰人带出去。

2.世界各地学习的中国茶文化基本是对始学范本的传承。印度和西亚各地都是在唐宋时期学习了中国的茶文化,所以保留着茶粥(即煮茶并加香料)一类的内容和习俗,其后的大航海时代则开始受到西方主流文化影响。

3.从印度的社会阶层分野看,中国宋代文人笔下的茶文化需要我们重新认识,想像中宋人茶事的“雅”是有阶层限定的,并非整个社会生活或发展程度的反映与写实。

4.辽人茶事更多源自唐,和宋人分不出正统与否——茶在中华民族共同体、文化认同方面的作用值得我们深思。通过茶,我们能够看到文化的传播与交流,同时,也能够看到民族融合带来的文化元素走向统一的过程。

弘历是一是二图像屏

最后,我想以“乾隆皇帝弘历是一是二图像屏”来结束今天的演讲。此画以宋人画中画为粉本,描绘乾隆皇帝坐于茶舍中的情景。茶舍内的陈设由新石器时代玉璧、三代铜器、汉代嘉量、宋明瓷器等古董组成,传达出乾隆皇帝典守中国传统文化的意象。

可见,喝茶不仅是一种消遣,对能引导文化发展的人来说,喝茶的背后还有一层文化传承和文化引领的意义和作用。

本文根据王光尧2024年12月9日在“天目山窑文化再发掘——历史、考古、数字化与传播”学术研讨会上的主旨演讲整理而成。图片由演讲者提供,仅供教学使用。