驻场 | 寄神宗美,第二次遇见

寄神宗美

Munemi Yorigami

2023年9月29日至10月31日,日本著名陶艺家寄神宗美和夫人寄神千惠子在中国美术学院龙泉研究院开展了为期一个月的驻场创作,为研究院成立以来首次邀请的驻场艺术家。

这是寄神宗美第二次来到龙泉。第一次是在2018年,那一次,寄神宗美对青瓷技法只是做了一些试探性的了解。而这次,他更深入地了解了青瓷,也更深入地认识了龙泉。去了古窑址,看了很多老瓷片,还跟徐朝兴大师成为了朋友。徐大师年长他一岁,两位年过八十的艺术家,虽然语言不通,却能开心地“交流”——徐大师拿出了许多老照片,引起了他深深的共鸣。说着不同语言的两个人心中,有着类似时代记忆。

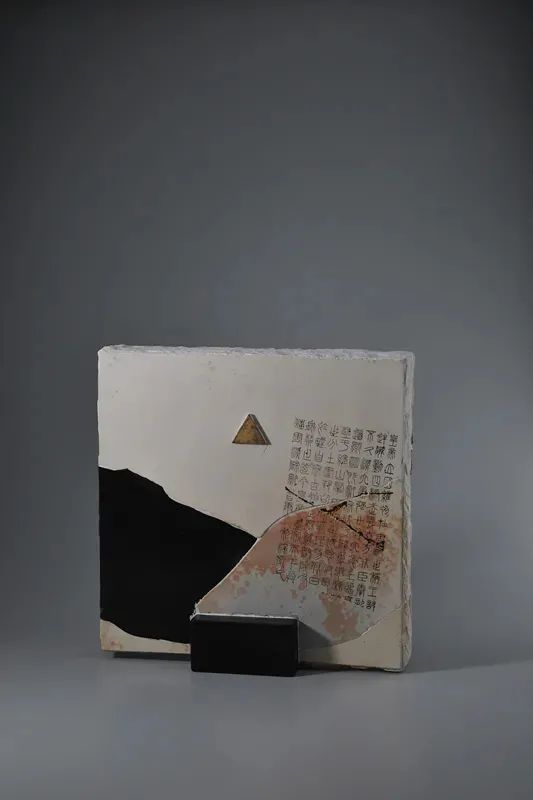

寄神宗美此次在龙泉的驻场创作,主要有两部分,一部分是他代表性风格的Re-creation(再造)系列,主要使用了景德镇白泥;另一部分则是尝试了以龙泉当地泥土制作青瓷。

寄神宗美认为,自己目前对龙泉泥还没有更深入的了解,在真正掌握泥性之前,不适宜使用龙泉泥创作具有自己典型风格,即Re-creation系列的作品。但他同时也设想如果有机会再来龙泉,或许会就此进行一些尝试,而且基于龙泉泥烧成后的特殊色泽,他会考虑用一种新的方式来呈现。

2023年10月30日,我们在龙泉研究院对寄神宗美进行了专访。其实这是我第二次见到寄神宗美,第一次是在2016年的一个讲座上,我被他的创作方式深深打动,并产生了一些疑问。限于当时的环境,我没能问出心中的问题。时隔7年,第二次见到寄神宗美,那个疑问仍然在我脑海中萦绕。而这一次,我终于问出了这个问题。

寄神宗美,第二次遇见

撰文 | 苏旭

一

寄神宗美1944年出生于日本京都。

在《日本手工艺》一书中,柳宗悦这样描述京都:各种工艺技能伴随着悠久的历史发达起来,几乎催生了所有种类的匠人。京都人延续着旧习,不允许有任意的改变。根据人们的需要而制作的作品,至今还在生产着。在街上走一趟,就能看到各种各样的作坊一如既往地向我们展示着手工技艺。这说明日本固有的文化,在这个城市中还在延续。

从平成时代(794-1192)开始,到江户时代(1603-1868)结束,京都一直都是日本皇室所在地。也因此,几个世纪里,这里成为日本传统工艺品的主要生产中心。匠人们为皇室、贵族制作各类精美的生活用品,由此形成了深厚的手工艺文化与传统,延续至今。

京都工匠,拍摄于1910年

寄神宗美的父亲寄神崇白便是一位以制作彩瓦为生的工匠。但他也喜欢茶道,每年的四月份到十一月份,他都会做一些茶道用具,尤以风炉最为知名。

说起茶道,从16世纪开始,这一奉茶之仪便在日本的上流社会风行,由此带来了对茶道器具需求量的猛增,竟令京都一地的陶瓷产业成了气候。那时候,京都各处陶瓷作坊林立,一代又一代的工匠在坊间传承着他们的技艺,他们烧制出的许多器物都成为传世名作。1605年,九州博多商人神屋宗湛在他的茶叶日记中,写下“kyoyaki”一词,即“京烧”,成为特指京都一地烧制的陶瓷器的专属名词。

在寄神宗美的童年生活中,观摩父亲用泥巴制作各类物件是再寻常不过的事情。不过,这样的“寻常”却没能滋养出寄神宗美对于“用泥巴造物”的兴趣,反而让他产生了“这并没有什么可好奇的”想法。1963年,这位彩瓦匠的儿子考入京都大学,学起了“造园”。

1979年创作的黑陶作品

有趣的是,寄神宗美原本并不打算像父亲那般“用泥巴造物”,却在四年的大学生活中,萌生了对陶瓷的兴趣。或许,远距离观想曾司空见惯的行为,让他产生了某种怀念之情与创造之意。

二

寄神宗美决定学习陶瓷技术。1967年大学毕业后,他进入京都市立陶瓷器试验场,开始全面学习各项陶瓷制作技艺。京都市立陶瓷器试验场初设于1896年,以提升地方陶瓷工业烧造能力为目的,在之后的百年间,众多日本著名的陶艺家都曾在此试练技艺,前辈的如河井宽次郎(1890-1966),年轻一辈的如八木一夫(1918-1979)。后者在1969年收了一位入室弟子,正是寄神宗美。

说起这其中的种种渊源,还得回溯到八木一夫的父亲八木一草(1894-1973)。八木一草是大阪人,家里以经营旅店为生,但他热爱做陶。1911年,八木一草从大阪来到京都,就是进入了这座京都市立陶瓷器试验场学习技艺,并创立了自己的工作室。

八木一夫与父亲八木一草(左),拍摄于1955年

八木一夫与父亲八木一草(左),拍摄于1955年

1918年,八木一夫出生。他从小就表现出对艺术的兴趣,并于22岁那年在父亲的建议下进入京都市立美术工艺学校学习雕塑课程。父亲的建议对八木一夫日后的艺术道路产生了不小的影响,甚至可以认为,这显示出某种信念在两代人之间传递——八木一草有着明确的革新意识,一直以来都坚信陶瓷可以成为一种艺术的表达。

1937年毕业后,八木一夫也进入了父亲曾经学习过的京都市立陶瓷器试验场,主要学习陶瓷雕塑技艺。1940年,他加入“进步艺术协会”,并因此熟悉了欧洲前卫艺术。他开始思考陶瓷与雕塑之间的界限,并开启了对于现代陶艺的初步探索。1948年,八木一夫和山田光、铃木修等陶艺家在京都创办了对日本现代陶艺影响深远的“走泥社”,由此开启了日本现代陶艺的新时代。

前排右起:山田光、中岛一

后排右起:铃木修、八木一夫、神崎健三

摄于1952年 “走泥社”第六回展览

和八木一夫一样,山田光、铃木修也在京都长大,他们的父辈都是京都的陶瓷匠人,有着类似的生活经历。对过往生活的观察,对固有经验的怀疑,以及对欧洲现代艺术的向往,激发了这群年轻人的斗志,他们期望寻求一种集体的力量推动日本陶艺的新发展。尤其是在京都,这座传统深厚的旧都,这座工艺之都。

而这,或许就是京都人。拥有传统却不固守传统,既可扎根于传统深厚的试验场研习技艺,亦可在技艺纯熟之后不断反思,从而成就自我的观念表达。

二十年后,同为京都人、同为匠人之子的寄神宗美在这间陶瓷器试验场,学到的一定不仅仅是技艺。

三

“那是我之后艺术创作的支撑点,”回忆起在试验场的经历,寄神宗美说,“我至今仍对它充满感激。”

当时的日本,有许多陶瓷类的专门学校,多以专业类教学为主体——学生进入学校,学拉坯就只专注于拉坯,学彩绘就只专注于彩绘。京都市立陶瓷器试验场跟这类专门学校不同,在这里,学员能学到所有与陶瓷相关的基础知识和工艺技巧。从配泥、配釉,到成型、烧制,从釉上彩到釉下彩,从陶塑到彩绘,只要与陶瓷相关,在这里都能学得到。

“就像一张白纸,我反而对陶艺没有太多程式化的概念和固定的思维方式。”他说。

这个时候的寄神宗美和陶瓷之间的关系,是技术上的新手,却也是情感上的老友。他刚刚离开造园专业,技艺较为薄弱,没有太多基础和经验,一切都几乎要从零开始。但从零开始并非不是好事,“就像一张白纸,我反而对陶艺没有太多程式化的概念和固定的思维方式。”他说。

另一方面,寄神宗美从小就看到父亲在家中制作各类陶瓷物品,对于他而言,“用泥巴造物”绝不是什么陌生的事情,陶瓷于他,就像是一位旧日朋友。

没有桎梏,也没有距离。特殊的经历反而带给寄神宗美特别的体验,他在试验场投入地学习,大胆地实践,时不时冒出新鲜的想法。

1969年,寄神宗美结束在试验场的学习后,很快便进入八木一夫的工作室,成为他的徒弟和助手。

寄神宗美后期创作中的方块形元素

寄神宗美后期创作中的方块形元素

八木一夫对于徒弟的训练,是“修行”式的。“手工制作同等大小的正方体,要做到线条平直、表面工整,尽量没有误差。”寄神宗美回忆,“就这样做了两年。”

艰苦的训练是技艺的打磨,更是精神的锤炼。在无数次机械般地重复中,尝试理解泥土、理解自我。

四年后,寄神宗美离开八木一夫工作室,他决心寻找一种属于自己的语言。

四

1983年的那一天,对于寄神宗美而言是个特别的日子。在一篇文章中,他写下了那段记忆:陶瓷器破裂或是烧制的釉色不均匀为禁忌。也就是说制造出来的为瑕疵品。

不过有一次,我在制作过程中调整作品的形状之后,要放进窑里烧制时,却弄坏了作品,因为展览在即,没有时间再重新制作。百般困扰,思考的结果,干脆将错就错,把破掉的碎片烧制后用胶接合起来,发现了意想不到的惊喜及强有力的感觉。

当寄神宗美用另一种眼光凝视这场“意外”,便从中提炼出了他创作生涯中最重要的主题“Re-creation”(再造)。

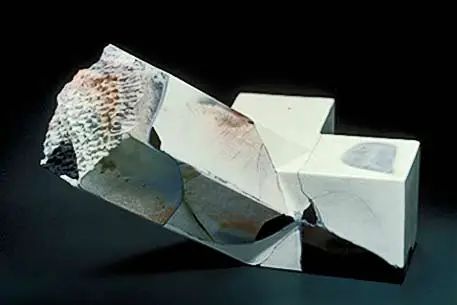

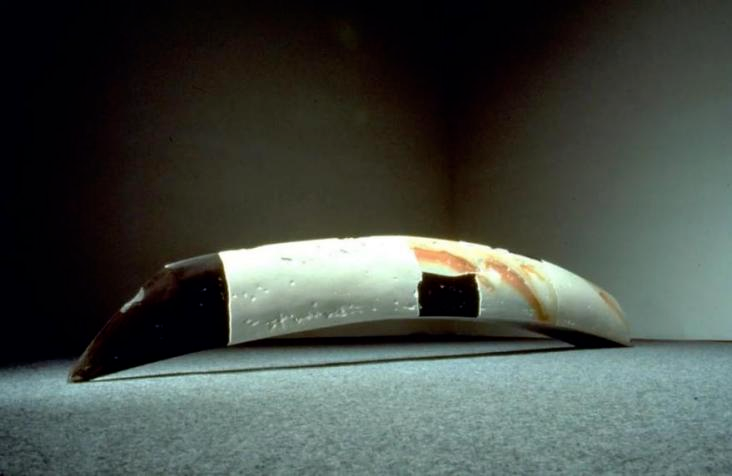

1979年至1984年创作的《解构与重组Re-creation》第一件作品

创作、毁坏,再将碎片烧制、粘合。如今,寄神宗美致力于Re-creation已有四十年。

他以瓷土为材料,利用泥条盘筑或陶板成型,制作出抽象的形体。待坯体干燥后,再以细砂网纸对其进行打磨、修整,并用研磨石将表面打磨出光泽。在旁人眼中,此刻,一件“作品”已然完成。它洁白、光润,散发出优雅气质和完美质感。

然而,“完成”或许并非真的“结束”。如果第一次观看寄神宗美的创作,一定会错愕于他接下来的行为:他会采取各种方式,将这件完美的“作品”弄破、打碎,成为一堆形状不可控的碎片。

接着,艺术家捡拾起这些碎片,将它们分为三组,分别放入不同的窑炉里烧制。第一组碎片进入窑炉后,温度升至900℃,然后自然降温至500-600℃,此时将用水浸湿了的松针倒进窑炉,再将窑炉完全封闭起来。用这种方式烧制的碎片会成为熏制黑陶。

第二组碎片进入窑炉后,或以氧化烧或以还原烧的方式烧至900℃,前者烧制完成后呈现象牙色,后者颜色则更白。

第三组碎片则在烧制时加入蛭石,从800℃开始还原,升温至900℃熏烧而成。以此烧成的碎片呈现出有明暗深浅变化的淡红色泽。

三组碎片进炉“再造”后,艺术家再用黏合剂将碎片按照之前的形状黏合起来,并在接缝处填入石膏……一件Re-creation作品这才真正诞生了。

《解构与重组Re-creation》系列作品

1987年,寄神宗美凭借“Re-creation”系列获得了现代陶艺八木一夫奖;1991年获得第47届法恩扎国际陶艺展金奖;1999年,获得第5次国际陶瓷器展美浓铜奖……

五

在作家川端康成的小说《古都》里,京都是这样的一番情形:千重子听苗子一说,随之抬眼望着周围的山峦,上面弥漫着寒冷的雨雾,山脚下的杉树林,那排列整齐的树干反而更加清晰了。其间,一群小山雾霭缭绕,模糊一片。这雾气来自天上,自然和春雾不同。可以说,这种雾气更带有京都的韵味。看看脚下,地上已经濡湿了。一时,群山蒙上薄薄的灰色,似乎也被水雾包裹了。不一会儿,溟蒙的水雾顺着山坡流淌下来,夹杂着稍许的白色,变成了雪霰。川端康成的笔下,水雾氤氲的京都,仿佛携带着永恒的哀愁。由古至今,这哀愁大概也成为了一种传统。

总觉得寄神宗美的作品在现代、简约的形态下,蕴含着一种传统的韵律。这种韵律是京都之美,是静谧与感伤,是矛盾与沉思。从衰败中捕捉它,在破碎的瞬间捕捉它,在重生的痕迹里捕捉它。每一件碎片都值得细心地寻觅与捡拾,每一件都值得拥有自己的色彩,都可以重新获得生命。

多年后,在遥远的龙泉,寄神宗美提到了他的京都:“京都人不喜欢表面繁华的事物,更追求内敛、柔性的美。”

在我看来,这种美里,还隐藏着对万事万物的哀愁与怜悯。破碎,重构,怜悯着生命与美之短暂,喟叹那隐藏于每一份残缺之中的、对生与美的渴望。

在中国美术学院龙泉研究院创作现场

回想起第一次见到寄神宗美的作品,是在2016年的杭州国际当代陶艺双年展上。他的作品独占一隅,优美、静谧而感伤,每一道被修补的裂痕都像一条试图掩饰,却终究无法掩饰的伤口,时过境迁后,独自愈合,无需申诉。

那年冬天的一个晚上,在美院的一间狭小教室,我挤在一群青年学生之间,聆听了他的讲座。在一段录像中,他举起一把小锤,跟身旁的友人说:“我要砸了哦,我真的要砸下去了哦……”话音刚落,小锤砸向桌上一件纯白的完美作品。刹那间,作品变成了一堆碎片。

在中国美术学院龙泉研究院与技术助手讨论

教室里一片唏嘘。我的心中有种悬垂的达摩利斯之剑终于落地的感觉,该来的总归是要来的。正如我们的人生,总会被不知道哪里来的一股势力破坏——你知道没有什么完美的事物,总不免会疑虑此刻的喜悦是否终究竟会以日后的幻灭为代价。

又羡慕艺术家的任性。艺术家自己就是那股左右自己的势力,他有权创造,也有权毁灭。

然而,在毁灭之后,他又要一片片捡拾起碎片,大的,小的,统统捡拾起来,再将它们塑造成另一件作品,另一个生命。一段行为艺术,优美、静谧而感伤。

在龙泉,我问出了疑惑已久的问题:“毁坏一件完美的事物,再一片片捡拾起来、重新烧造,在我看来这个过程充满了一种哀愁。在这个过程中,您的心中会觉得感伤吗?”

“是你想得太感伤了,”寄神宗美回答我,“实际上,对我而言,这反而是一个愉快的、充满了希望的过程。因为打碎它是我主动选择去做的事情,我对我的行为结果有所预判。与其说我在破坏,不如说我对未来的再生充满期待;与其说已经完成了作品,不如说我的创作才刚刚开始。或许也会有遗憾,但遗憾很快会被之后的满足填充。这就是重生,而不打破,又如何重生?”

原来如此。

六

在龙泉为期一个月的驻场结束之际,寄神宗美和夫人千惠子在研究院举办了一场小型展览,名“相作”。

“相作”

“我一开始就注意到展厅的这块地方了,那时候我就想,我要做这一件这样的作品。这件作品只有在这里展示,只有这样跟空间互动起来,才是完整的。”

“相作”展览现场

雷徐君摄影

进入这一方小巧的展示空间,首先吸引住视线的,是距离入口最远的那扇窗前的一组青瓷作品。四件简洁的形体,主体以青瓷制成,均在顶端结合木造型——瓷与木的互动,正是他近些年在创作上的新思考。形体与形体间保持着或远或近的距离,恰到好处的留白给了窗外的阳光与植物……“我一开始就注意到展厅的这块地方了,那时候我就想,我要做这一件这样的作品。这件作品只有在这里展示,只有这样跟空间互动起来,才是完整的。”

在龙泉研究院采访交流的现场

雷徐君摄影

差点忘了,寄神宗美原本大学时代的专业就是造园。寻求作品与空间的互动,原本就是他多年来极为在意的事情。

这组作品,取名“龙泉印象”。“其实,这是‘龙泉印象’,却也是龙安寺意象的再现。”他说。

是寄神宗美的京都,是京都的龙安寺。这间古刹,以石庭间的枯山水而闻名。三岛由纪夫在《金阁寺》中写:

龙安寺实际不是寺,而是一堆石子。哲学是石子,艺术也是石子。

龙泉的泥土,经过水,经过火,经过人的双手,也成为了石子,成为了某种可以忘却时间的本质之物。也许只有在距离故乡遥远的地方,熟悉的故乡才有了形象。故乡的形象与异乡重叠在一起,才成为真正意义上的“印象”。所以,“龙泉印象”是客居他乡的思考,也是留在异地的乡愁。

龙泉印象

雷徐君摄影

“相作”展览现场

雷徐君摄影

这也是“相作”的意义。这一展览主题源于寄神宗美的思考。原本他的想法是“想作”,意味带着情感、带着思考的创作。之后在中国美术学院陶艺系吴昊老师的建议下,改为了“相作”。“相”有相对之意,也有透过外物观察本质之意,是在此时此地对彼时彼地的怀念,亦是在远处、在他乡对自我的观望与省思。在这样的怀念与省思中,龙泉、京都,两座千年古都,两座手艺之城,便如是联结在了一起。

更多相关信息

敬请关注中国美术学院龙泉研究院的官方公告