龙泉笔记:从形式到态度的当代陶艺思考

主讲人介绍

张春

浙江温州人

任教于湖北美术学院,硕士导师

徐鑫桦

浙江台州人

任教于中国美术学院手工艺术学院

龙泉笔记:从形式到态度的当代陶艺思考

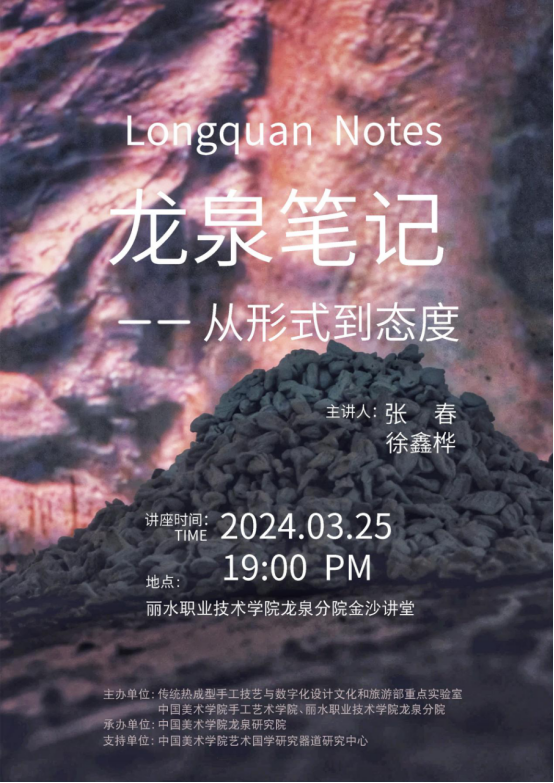

2024年3月25日,由传统热成型手工技艺与数字化设计文化和旅游部重点实验室、中国美术学院手工艺术学院、丽水职业技术学院龙泉分院主办,中国美术学院龙泉研究院承办、中国美术学院艺术国学研究器道研究中心作为支持单位的系列讲座《龙泉笔记——从形式到态度》在丽水职业技术学院龙泉分院金沙讲堂如期举行,邀请主讲人湖北美术学院张春、中国美术学院徐鑫桦,主持人分别为丽水职业技术学院龙泉分院雷光平、中国美术学院龙泉研究院张悦。

一 “四件作品”和“一场展览”

徐鑫桦在讲座的开篇以“四件作品”和“一场展览”为典例,展开了一场现当代陶艺发展史的分享与讨论。如果将《蝴蝶杯》《青釉五管瓶》《立罐》《泉》四件作品并峙在一起,可以显现之间的差异性:相同的陶瓷材料在不同的艺术家创作下,各具不同的审美与观念。《蝴蝶杯》是玛格丽特·海曼 (Margarete Heymann)的作品体现了包豪斯从手工陶作到机械生产转型的理念。它是较早可批量化、产业化的实用陶瓷用具。《青釉五管瓶》是中国工艺美术大师徐朝兴的代表之作,它继承了龙泉传统技艺又与装饰相结合,以釉、胎、纹样体现了自然之美的陶瓷艺术。《立罐》是彼得·沃克斯通过颠覆性的拉坯技巧的代表作品,抽象表现。它高度重视对泥印、釉迹、火痕的表现,是雕塑与器皿、黏土语言与高温彩绘的综合表现,逐渐走向了艺术之美。《泉》恰巧作为一件陶瓷物,并不在常规的陶艺的讨论范围内。但作为观念艺术作品,体现了超越了物质本身的精神力量。杜尚的观念艺术带有个人的自觉,本质是对文化的自觉进而反思。

讲座分享内容

1969年,哈罗德·泽曼策划的《当态度变成形式》是西方现代艺术发展史中最具影响力的展览之一,将作品《泉》与《当态度变成形式》作为一种思考与实践方式是具备艺术精神溯源的。某种意义上而言,“四件作品”和“一场展览”展现出来的是陶瓷作品的“家族相似”与国际当代陶艺创作的境况以及尚待进一步反思的问题。

二 当代陶艺创作的本体语境

在当代艺术领域,陶艺家从未停止对本体的关注。以中国美术学院陶艺发展史为例,邓白、陈淞贤等为之付出心血,其创作也从现代逐步走向当代。特别是进入当代陶艺创作,刘正的行动与觉醒之作《惊蛰》,道破了现代人的情感困惑和精神自救。他用泥条盘筑的方式构筑人体,过程缓慢而且耗人心力,这种烧成率极低的造型形成了他的代表风格,更挑战了陶艺烧成的工艺极限,并带着强烈的视觉符号特征。他还倾注心力,思考并践行于历史语境的中国当代陶艺“本土与本体”体系建立。周武在创作核心问题上关注思辨之门,如何将创作思想映射到材料与工艺之中并以独特的方式呈现,同样是对“新器物”的探索。他从龙泉青瓷研究所的生产研发机构转换到学院,深刻体会到厂区与学院之间的差异与互补。他认为,好的作品离不开“形神兼备”,是自身对生活、生命的态度,也是个体对自身的关照以及体验的自然流露。他们冷静地审视“当代陶艺”,并已转变了推崇日本以及西方陶艺观念,中国陶艺的当代艺术性已经显现出来。1998年,“中国当代青年陶艺家作品双年展”开启反思与前卫之门的重要标志,如今成为走过25年的另一高峰。正在走出传统的熊开波,古陶的古拙、素雅之美和青铜鼎、鬲、爵等器物的厚重端庄的气息是他对“艺术的创作总是旧事物的新综合”的脚注。同时,还有其他同事的创作,已走向学院教育新气象。

《人体》

刘正

《自在-罗汉组画》

刘正

《金壶-2009系列》

周武

《三牛鼎立》

熊开波

年初,龙泉研究院邀请张清渊开展了以“打破重练”为主题的当代陶艺创作营。强调打开创作思路与视野,探索本我、本真的内涵,培养灵活的创作方式和思维方法。张春、徐鑫桦同时讲到美国当代具有实验性的陶艺家妮娜·霍尔,分析其关注柴窑的建造与烧成,流水般的火痕的特征,提出作品背景所表现的时代与精神意义。同时,他们还例举了雕塑艺术家安东尼·葛姆雷的作品,以某种方式与周边时空所产生对话,勾连人与物的心性。小野哲平所坚持的“艺术让我得以从不自由中解脱”与哲学家西奥多·阿多诺的“艺术是不自由中的自由”形成思想碰撞。在诸多案例中,张春、徐鑫桦在创作的本体语境中提出人与泥土的关系以及思想与“社会景观”等问题,为今天的陶艺创作提供了新思考。

三 张春、徐鑫桦创作的物象与心象

张春、徐鑫桦通过系列作品分享了各自的创作经验。张春擅于在历史文本中寻找可以结合的素材,比如书法、家具等,从制坯、素烧、上釉再到烤漆,每个步骤都是不断进行反问的实验——在陶、瓷、木、金属等材料中挑战跨界工艺,而在这不断的探索中,逐渐将创作从自然之物走向了体验感更强的思想之物。她的作品《一米壶》系列、《皮囊壶》系列,在自律、自控以及收紧、放松的状态下形成呼应,展现了泥土所产生的自然的、偶发性的另类美感。《剥离》系列则重新思考了泥土的物性与感性,是张春通过身体触摸的方式,将那些被遗忘的旧物通过高温瓷化创作成带纪念意义的作品。《身体纪念碑——器》则是张春与徐鑫桦合作的,关于男女身体与阴阳关系的作品。从历史文本到日常体会,目前她将注意力集中在自然空间和建筑空间产生的附属之物,作品《PIETA》《罗汉寺》所表现出的原始和野性成为捕捉生命之魂的动力。

《一米壶》系列

张春

《皮囊壶》系列

张春

《剥离》

张春

《身体纪念碑——器》

徐鑫桦、张春

《PIETA》

张春

《罗汉寺》

张春

徐鑫桦为自己的作品集命名为《生生之土》,当代艺术家梁绍基发觉他在生的活动和死的幻象交织之间忧思,而在刘正那里他是“最不安分”的学生。这些来自序言里的“否定”,其实是对他创作的肯定,比如《捆绑研究》系列贯穿于他对“器道”的批判与反思。《生活博物馆》表现生活中“吃不完”食材,借用新媒体记录和表现事物的变质、腐烂、生长的过程,在“裂变”中呈现了物态的繁复。徐鑫桦还在不同媒介中表达当代观念的不确定性,《关于下雨的第六次描述》充分表征了他对事物观察的细微与张力。《生命博物馆》里的景观将生生之土表现的更为确切,就像他写在《一切坚固的东西都将烟消云散》那尊虚无的方碑,无物常驻,唯爱永存于艺术与生命信息的不朽之中。

《捆绑研究》系列

徐鑫桦

《生活博物馆》

徐鑫桦

《关于下雨的第六次描述》

徐鑫桦

四 后记

通过张春、徐鑫桦的讲座分享,可以窥见,陶艺观念的社会学转向趋于理性的理解与意义生产,无论是思想启蒙还是现实批判都蕴含着创作方法论的学理。基于“观念的异在”的当代陶艺,其特征是“未完成”的叙事与史学书写过程,在“非常态”本体语言中展示具有独立的、自觉的“非艺术”思想,其逻辑为构建当代艺术中新的语言方式提供多重意义。

讲座现场

更多相关信息

敬请关注中国美术学院龙泉研究院的官方公告