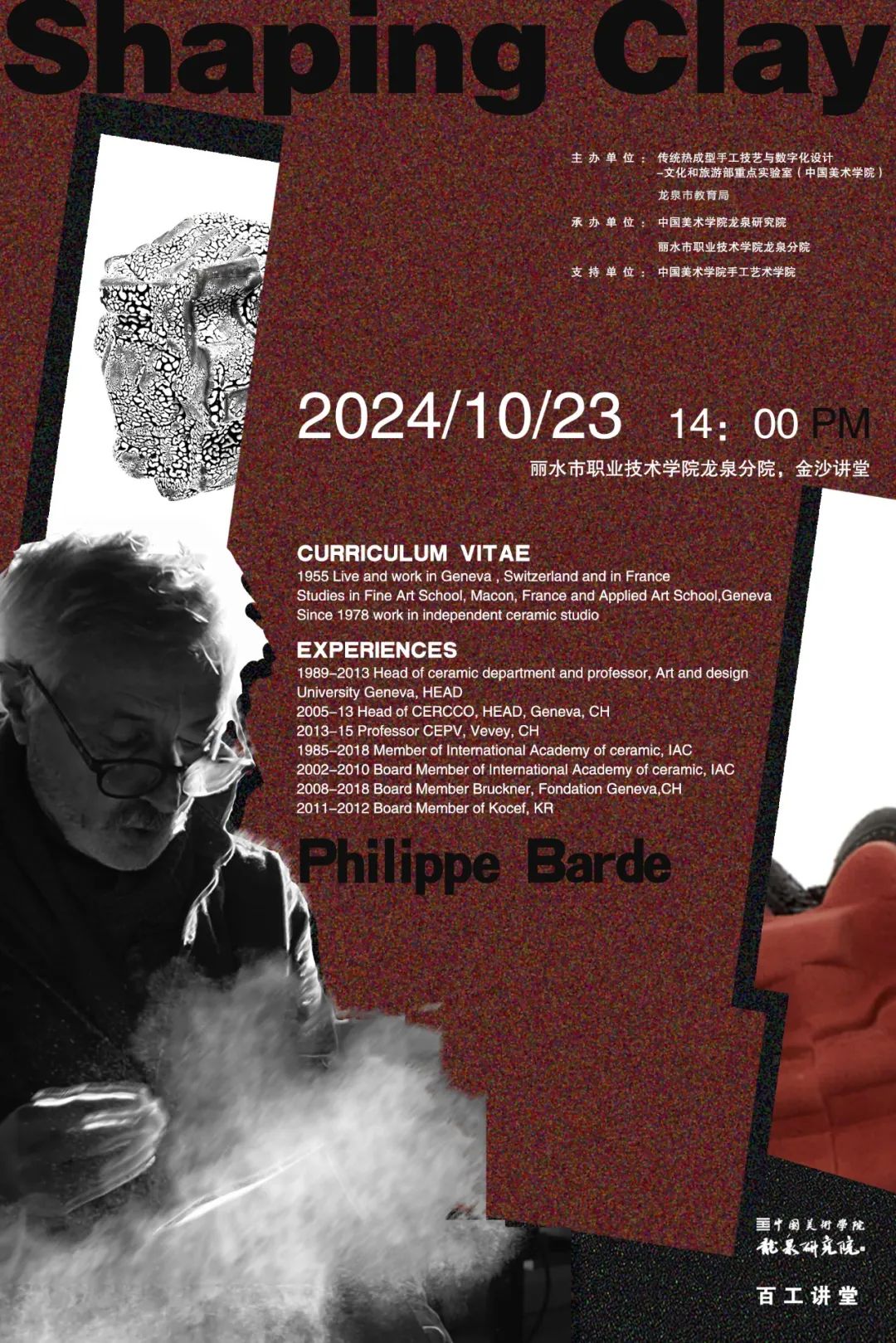

讲座回顾 | 中国美术学院龙泉研究院系列讲座——菲利普· 巴德:Shaping Clay

2024年10月23日,中国美术学院龙泉研究院系列讲座于丽水市职业技术学院龙泉分院金沙讲堂举行。讲座由传统热成型手工技艺与数字化设计文化和旅游部重点实验室(中国美术学院)、龙泉市教育局主办,中国美术学院龙泉研究院、丽水市职业技术学院龙泉分院承办。

讲座现场

本次讲座邀请到了中国美术学院龙泉研究院特邀驻地艺术家菲利普·巴德,以“Shaping Clay”为主题展开讲座,分享陶艺创作成果和心得。来自丽水职业技术学院龙泉分院的师生,以及龙泉剑瓷相关从业人员参与了讲座。

讲座现场

讲座现场

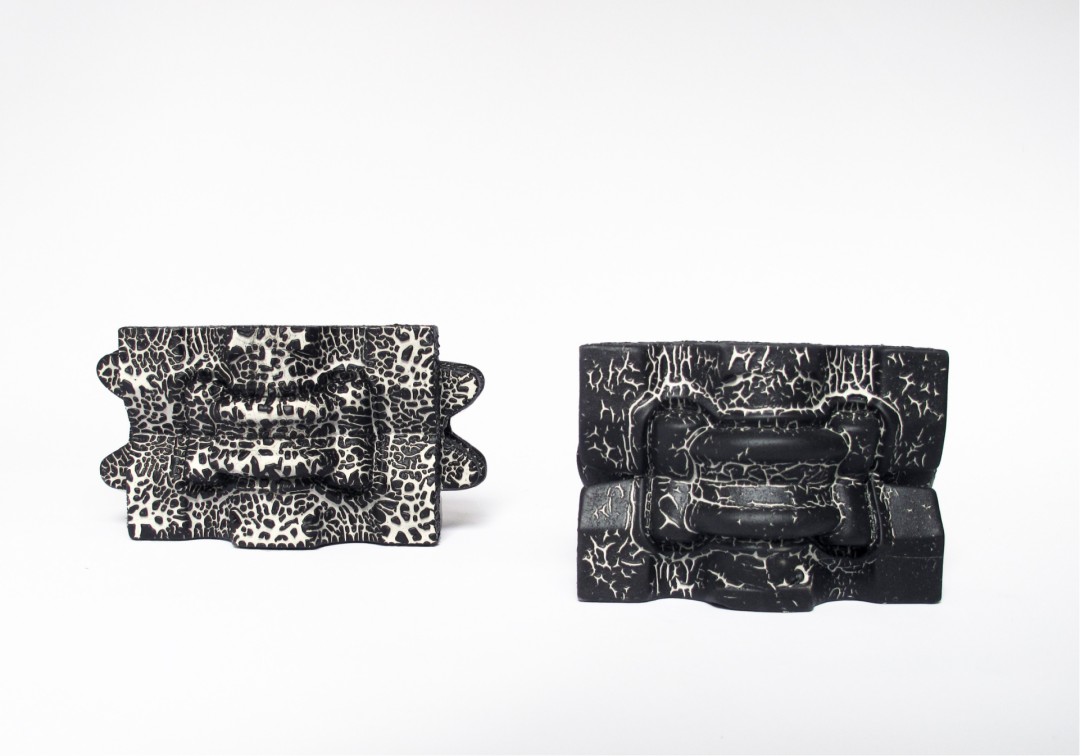

菲利普·巴德先生来自瑞士,毕业于日内瓦高等艺术与设计学院,在他45年的创作历程中,他总是在不断探寻新的方向来进行陶艺创作。毕业后,他花费五年的时间去不同的地方寻找自己的创作语言,通过研究不同的泥料、釉料和烧成技术,最终聚焦在表现作品本身的质感上。为此,他选择了不施釉的方式,同时尝试了熏烧和局部打磨来加强作品的质感。

无釉作品——平衡

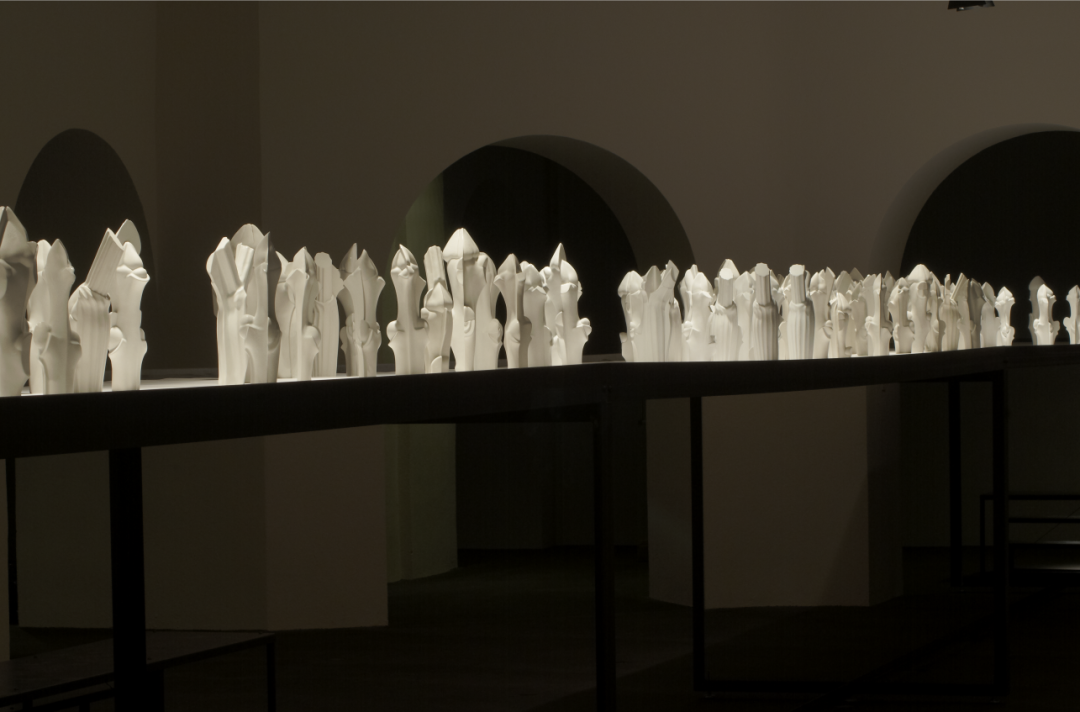

对于菲利普先生而言,保持清醒的头脑,以美的手法去清晰地呈现陶艺作品的概念是非常重要的。从早期的拉坯作品到以模具成型创作的作品,他始终在思考如何使作品有更好的呈现效果,并在之前的作品基础上进一步推进。在使用模具进行创作时,他发现即使用同一个模具,也可以做成很多不同的形状,以此他创作了一系列看起来不一样,实际上来源于同一个模具的作品。在此之后,他开始以裁切模具的方式继续进行实验,在形状上,他也开始尝试做大量相同形状的作品,最后排列成一个完整的作品。而在模具选择上,他不再自行制作模具,而是从美术馆选用一些模具进行再次重构。

作品——花蕾

谈及何为当代陶艺中的“当代”时,菲利普先生表示当代并不意味着现代的模具或者全新的造型,现代性谈论的是现在你所处的环境,“现在世界上正在发生着什么,什么在你的生活中发生了”。一方面,他敏锐地观察着生活,从人侧脸和碗的相似性中发现人脸的不对称性,以此改变作品的呈现方式。另一方面,他以哲学的眼光去看待事物,他关注作品表里关系,并希望穿透表象之下表达本质。正因如此,他的作品也总是在改变,现在他开始会用一些釉来装饰作品,来增强作品表面光滑的质感,并探寻其可读性以及釉的本质。

作品——Human Bowl face

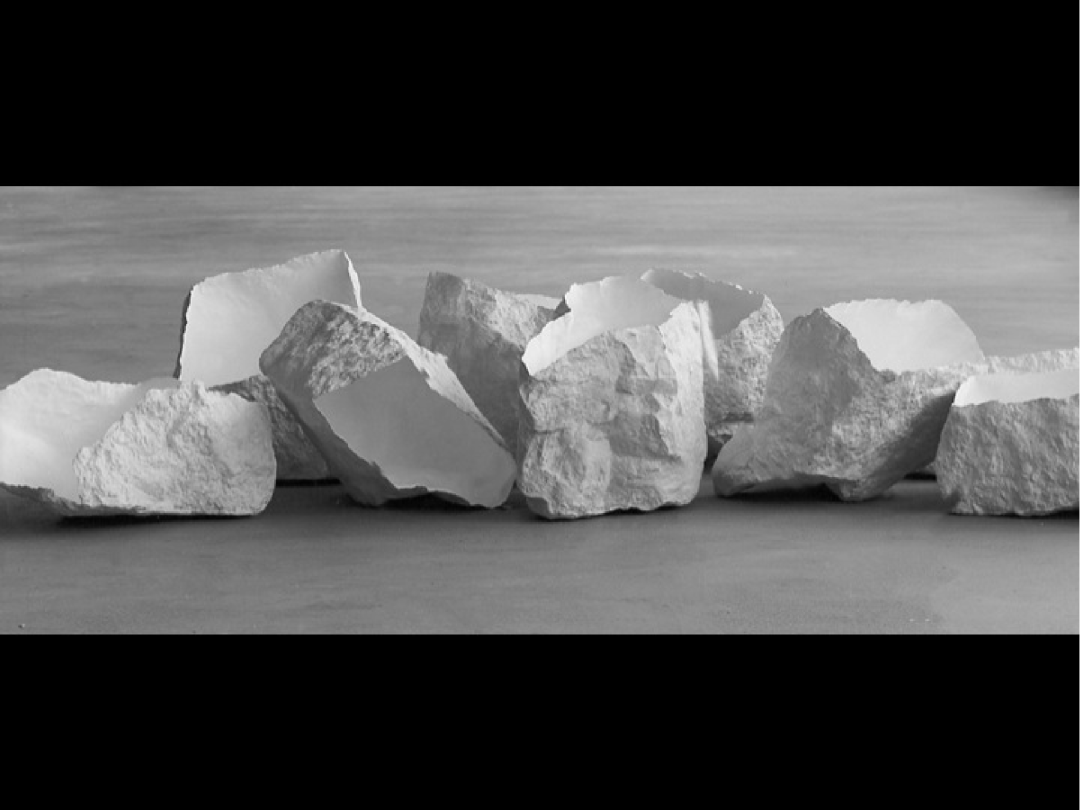

作品——8 Stones

作品——Stone wear

对于器皿创作他也有着独特的见解,在他眼中,器皿代表着一种记忆,而不是每天的日常。当他放弃一些复杂的造型,转而开始尝试一些简单的餐具时,他的创作理念是把风景留在餐具里,客人用餐时留下的不仅是一种体验,还有一段置身情景中的回忆。他在龙泉也和本地手艺人以及工厂工作室达成合作,进行进一步的创作。

食器作品

龙泉青瓷作品

本场讲座菲利普·巴德先生以开放的态度和充满实验性的创作精神,为在场观众带来了深刻的启发,取得热烈反响。他的分享不仅展示了个人丰富的创作经验,也为与会者提供了关于陶艺实践探索的多重思考路径,给予了陶艺从业者艺术创作上的指导与激励。

作品——Ice storm, I, II, III

嘉宾介绍

菲利普·巴德 Philippe Barde

现工作生活于瑞士日内瓦,从事陶艺创作已逾45年,日内瓦高等艺术与设计学院陶瓷实验室负责人。

个人经历:

1989-13 日内瓦艺术与设计大学陶瓷系主任及教授

2005-13 日内瓦艺术与设计高等学院陶瓷中心主任

2013-15 瑞士沃韦职业教育中心学院教授

1985-18 国际陶艺学会(IAC)会员

2002-10 国际陶艺学会(IAC)董事会成员

2008-18 布鲁克纳基金会董事会成员

2011-12 韩国陶瓷财团董事会成员

2015 日本福岛陶瓷艺术村

重要奖项及展览:

2000 埃及开罗双年展奖

2001 韩国世界陶瓷展银奖

2005 韩国世界陶瓷展特等奖

2023 瑞士日内瓦Rosa Turetsky画廊

2022 法国贝桑松双港画廊